Language

- 简体中文

- ENGLISH

卫星遥感技术在地铁安全保护区监测中的应用

地铁安全保护区是为保障轨道交通运营安全划定的特定空间范围,依据《城市轨道交通运营管理办法》及地方管理条例设立,覆盖地下车站与隧道外侧50米、地面及高架车站轨道外侧30米、出入口等设施外侧10米等区域。其范围根据地质条件或水域环境可扩展,如过江隧道外侧延伸至100-150米 。

1、技术介绍

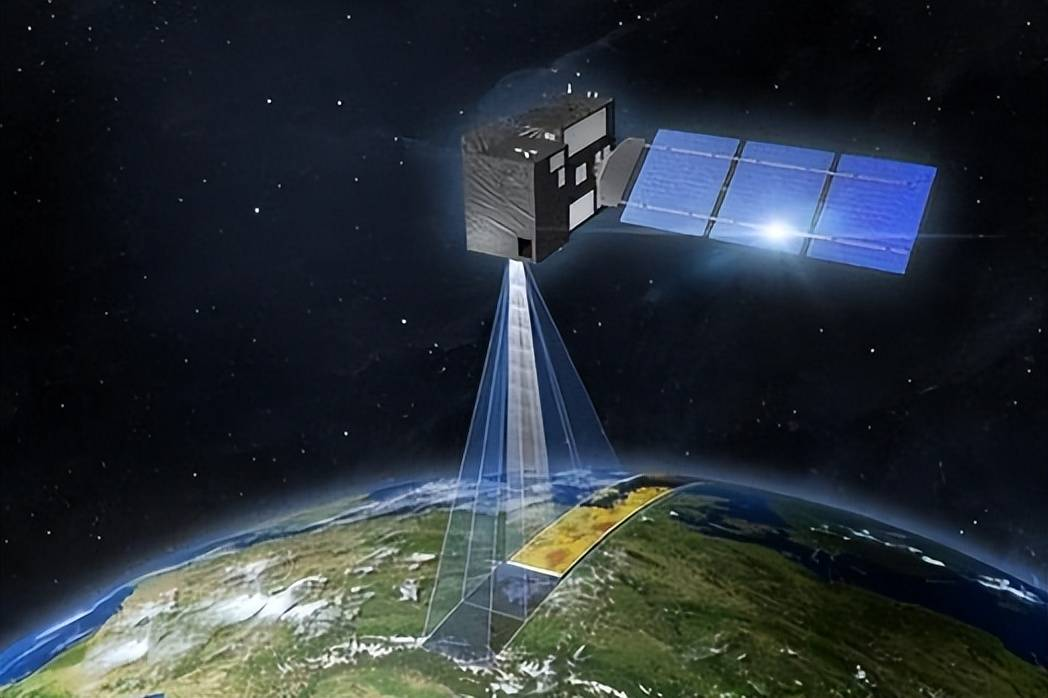

卫星遥感技术通过搭载在卫星上的传感器,远距离探测地面物体的电磁辐射信息,经过处理分析,提取物体的特征和变化信息。

2、技术原理

卫星数据采集

通过高分辨率遥感卫星对地铁沿线安全保护区进行周期性拍摄,获取雷达或光学影像数据。根据监测需求,可调整拍摄周期和分辨率。

数据预处理与分析

对获取的原始卫星数据进行辐射校正、几何校正等预处理,消除各种误差。利用专业算法对处理后的数据进行分析,提取地表形变、建筑物变化等信息。

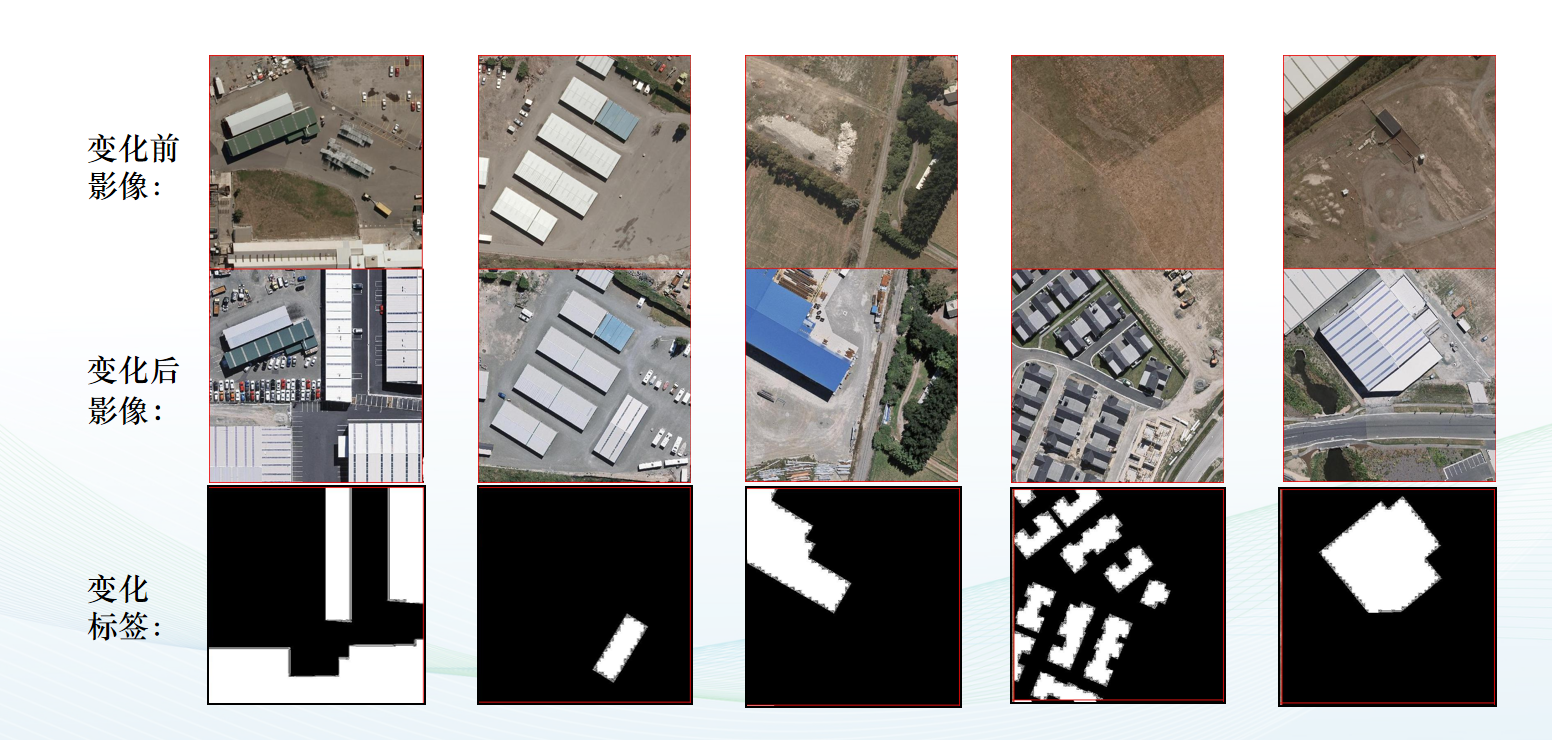

变化检测与建模

通过多时相数据对比分析,检测地铁安全保护区内地表和建筑物的变化情况,建立变化模型,分析变化趋势和可能带来的安全风险。

预警与决策支持

当监测到可能影响地铁安全的异常变化时,系统自动发出预警信息。通过可视化平台展示监测结果,为管理人员提供决策支持,及时采取防护措施。

3、应用场景

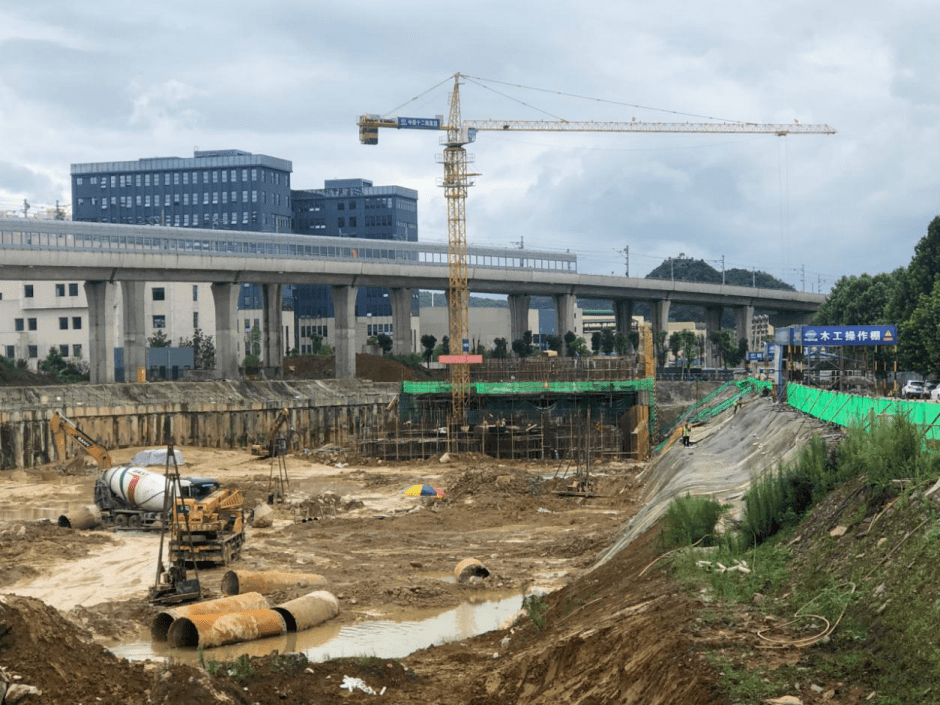

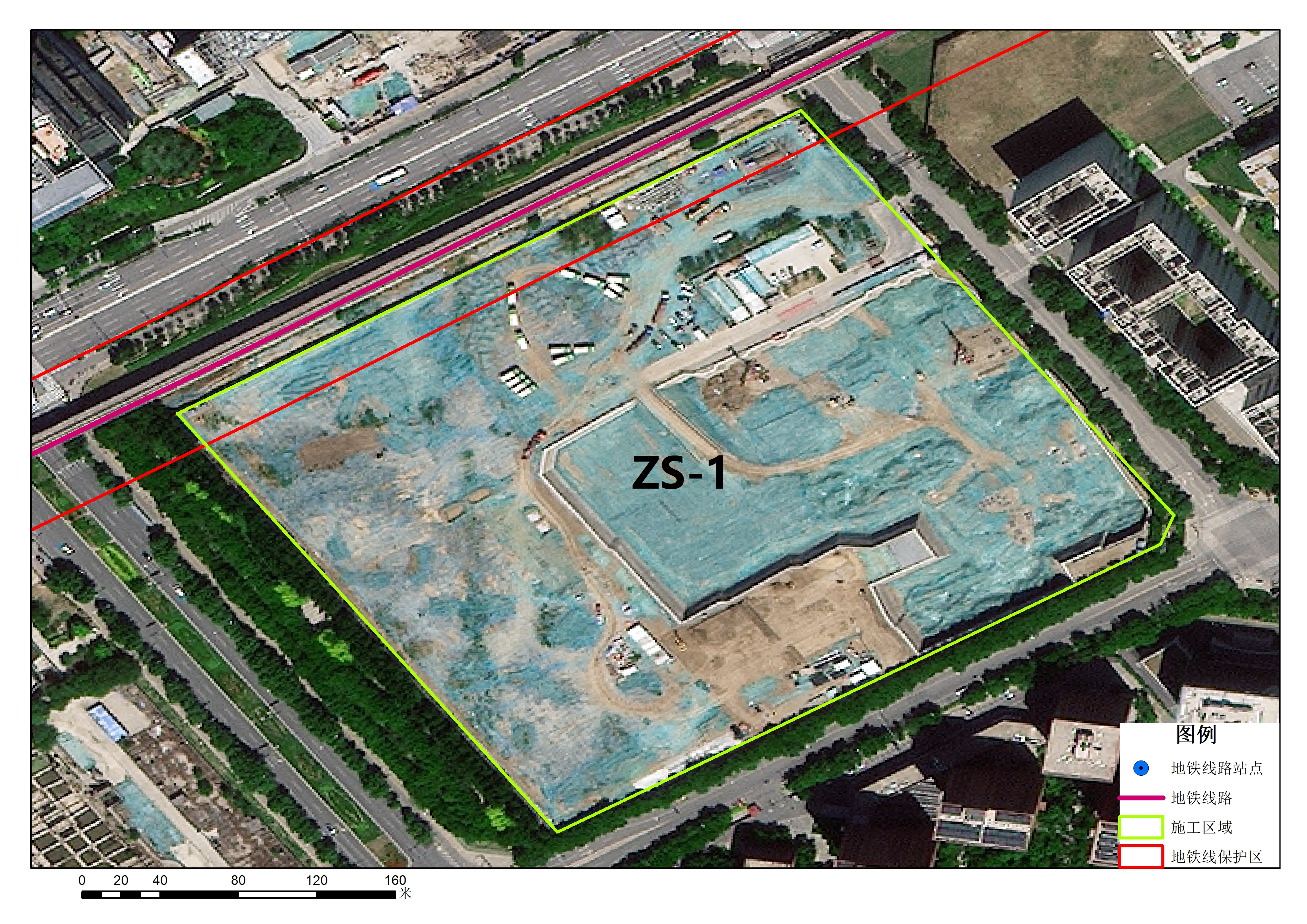

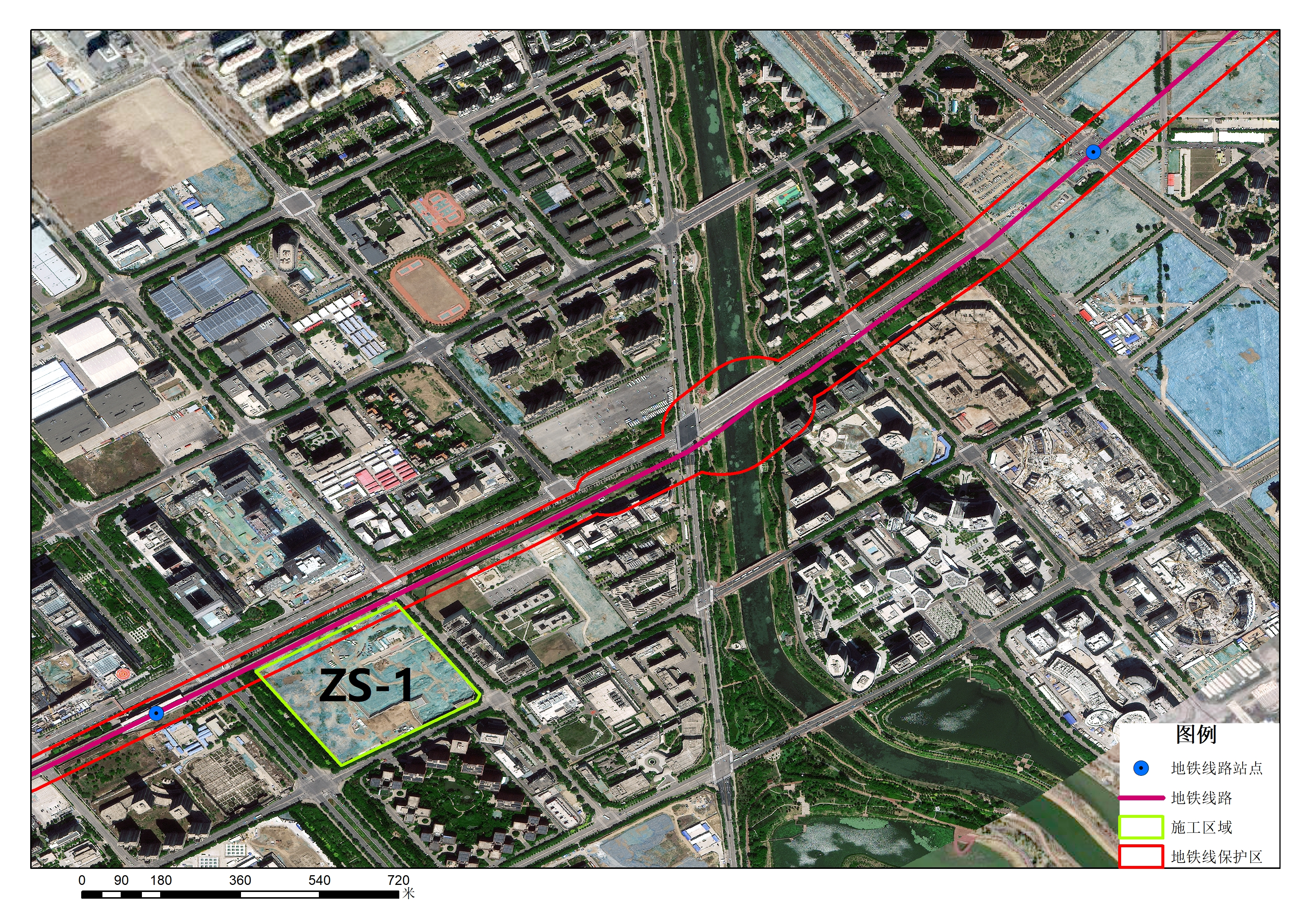

违规施工监测

通过高分辨率光学遥感定期监测地铁安全保护区,及时发现未经许可的施工活动,防止违规施工对地铁结构造成破坏,保障运营安全。

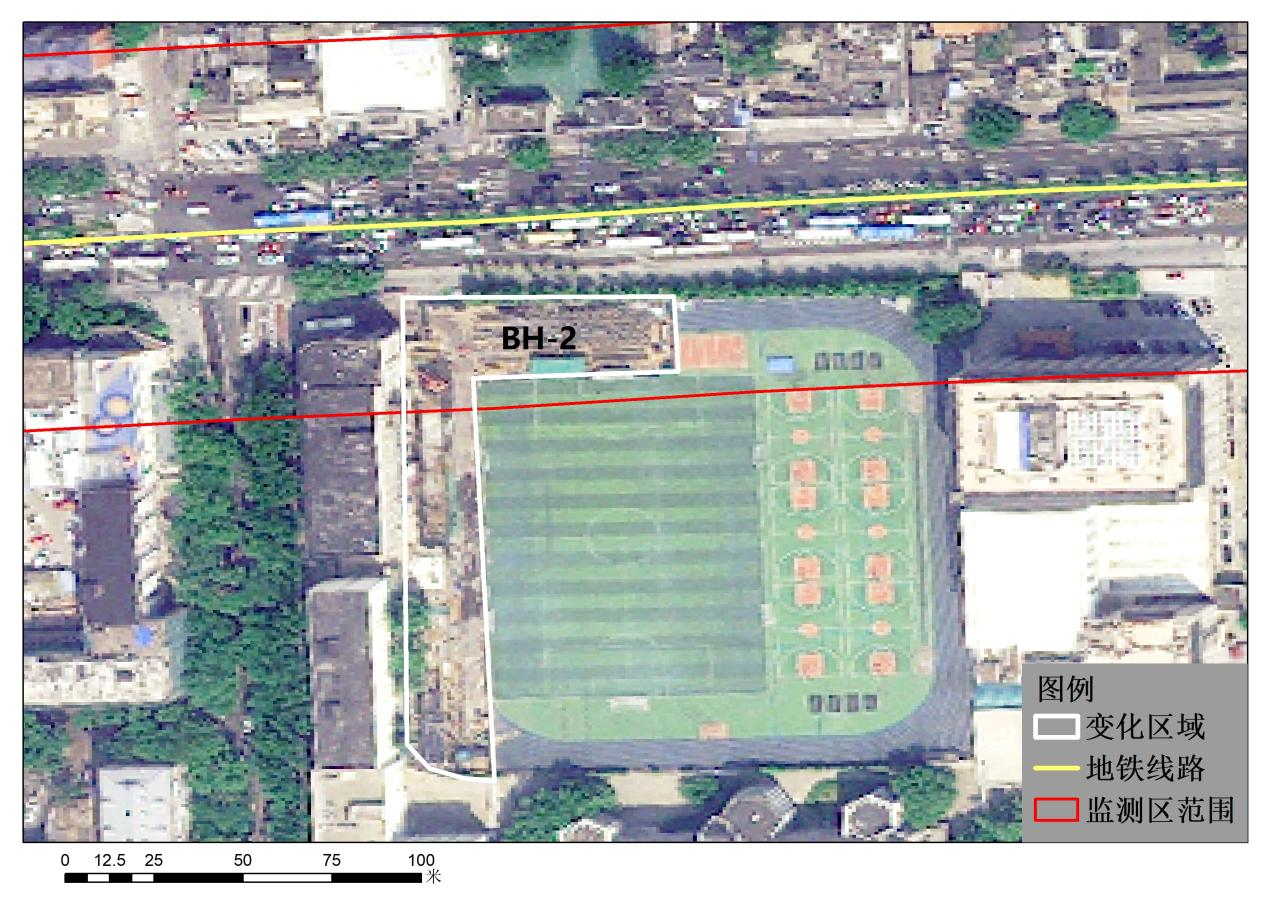

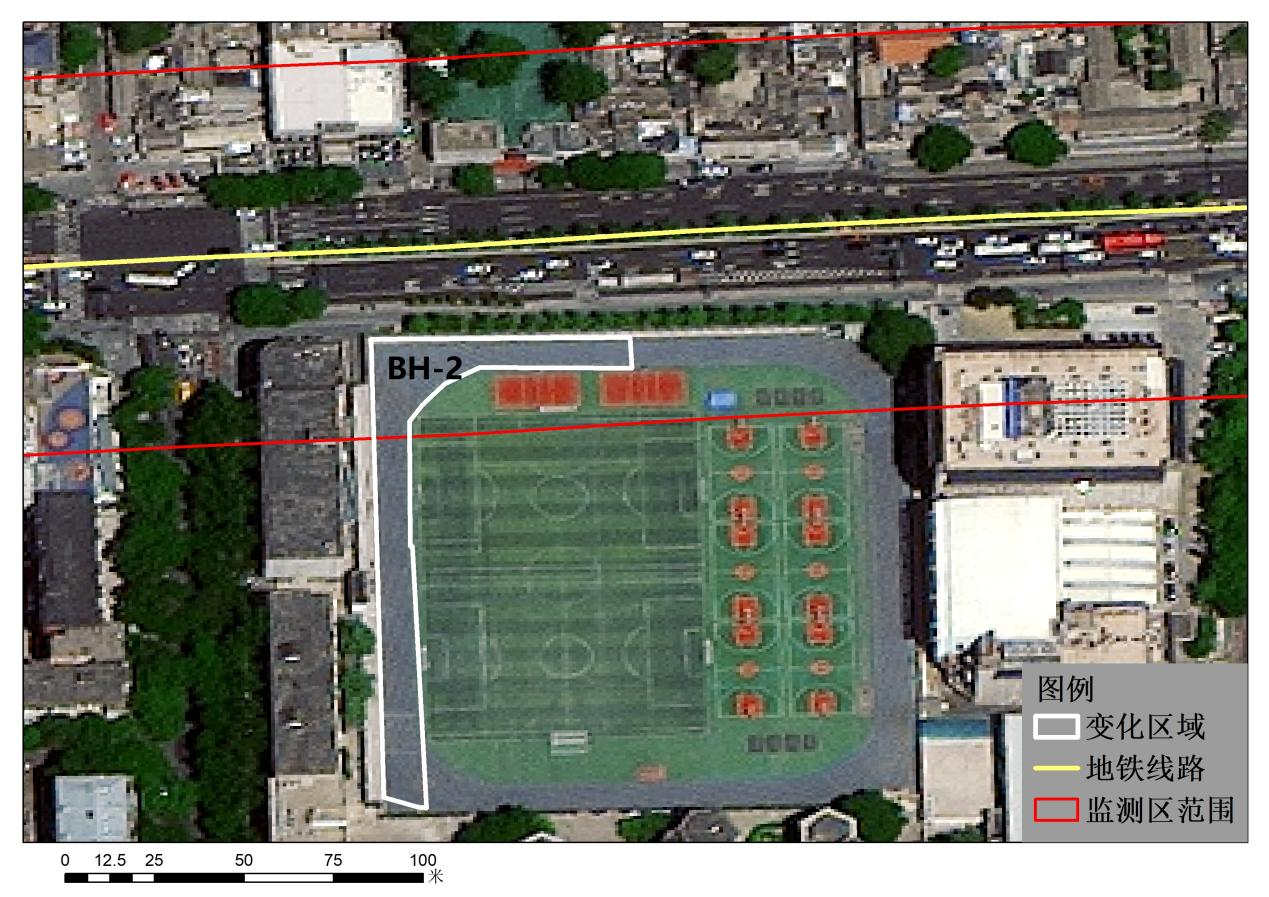

用地变化监测

利用高分辨率光学遥感技术,对地铁安全保护区开展定期监测,可清晰捕捉区域内地表细节。该技术能精准识别用地类型变更、新增构筑物等变化,及时锁定违规占地、未经许可建设等异常区域,为保护区用地合规性监管提供直观、可靠的影像依据,辅助快速处置风险。

周边建筑监测

对地铁沿线安全保护区内的建筑物进行监测,分析其结构变化和稳定性,评估对地铁运营可能产生的影响。

应急响应与灾后评估

在发生自然灾害或突发事件后,快速获取受灾区域遥感影像,评估对地铁设施的影响,支持应急决策和灾后恢复工作。

4、技术优势

相比传统监测方法,卫星遥感技术在地铁安全保护区监测中具有显著优势

|

对比维度 |

卫星遥感技术 |

传统人工巡查 |

|

监测范围 |

大范围覆盖,单次可监测整条线路及周边区域 |

点式 / 局部巡查,覆盖范围有限 |

|

作业条件 |

全天候作业,不受雨雪、夜间等天气时间限制 |

受天气、光照影响大,夜间作业难度高 |

|

监测精度 |

毫米级精度,可捕捉微小地表形变 |

依赖人工观测,精度较低,易漏判 |

|

监测周期 |

周期灵活,可按需求高频次(如月度 / 周度)监测 |

周期长,受人力限制,难以实现高频巡查 |

|

成本效率 |

长期成本低,减少人工投入,效率高 |

长期人力成本高,效率低,易受人为因素影响 |

|

数据价值 |

可长期积累数据,分析变化趋势,支撑预警决策 |

数据零散,难以形成连续序列,趋势分析难 |

5、实际案例

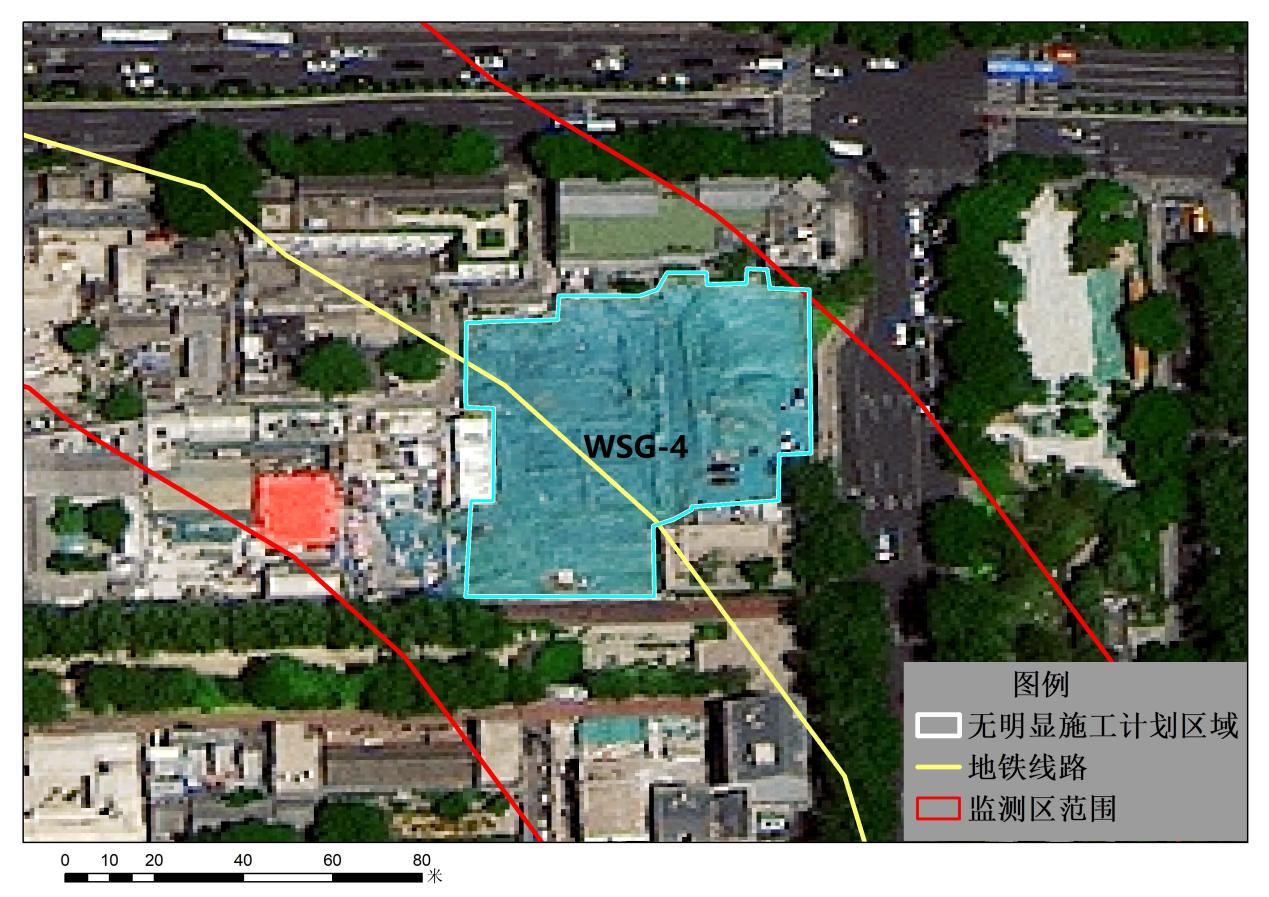

某城市利用高分辨率光学卫星遥感技术,对地铁安全保护区环境进行季度监测,成功发现多处未获批的违规施工点和用地变化情况。管理部门依据监测结果及时制止了违规施工,避免了对地铁隧道结构的潜在破坏,保障了地铁运营安全。

施工区域

用地变化

无明显计划施工区域

版权所有 © 2016 全图通位置网络有限公司 京ICP备16039025号-1 电话:010-67852860 邮箱:qttwz2016@qttwz.cn